住職のブログ? 来年はどんな年? ~壬寅五黄土星の一年~

2021-12-22

こんにちは!青柳寺御祈祷担当の原裕真です

年の瀬も押し迫ってまいりまして、何かと気忙しい毎日ですが、皆様お変わりございませんか?

~干支九星気学とは~

さて、今回のブログでは、来る新年がどのような一年になるか「干支九星気学」の観点からご紹介したいと思います!

令和4年の干支は「寅」ということは、多くの皆様がご存じかと思いますが、正確には「壬寅(みずのえとら)」が正解です。

干支(えと)は、“十干(じっかん)”と“十二支(じゅうにし)”を組み合わせたものを指します。

その起源は古代中国へと遡り、後に陰陽五行説と結びついて、それぞれの組み合わせによって、意味を成して行きました。

陰陽五行説では、“十干”は太陽を象徴とした生命循環、“十二支”は月を象徴とした生命循環を表していると考えます。

また、干支は統計学ともいえます。

長年にわたって積み重ねられた“世の理”を知り、明日に備える拠り所となる暦といったところでしょうか。

この干支に、さらに星の動きによって運勢を示唆する“九星”が加わり、その年がどういう運勢を持つ年なのかをより詳しく知ることができます。

~五黄土星の壬寅について~

改めまして、令和4年は「五黄土星の壬寅」年です。

まずは、“九星”の「五黄土星(ごおうどせい)」について解説してまいりましょう。

令和4年は、「五黄土星」の年。土の強いエネルギーを持った他の八星を支配する帝王の星が巡る年です。

破壊力、腐敗などの意味を持ち、変化と育成、つまり大きな変化に伴って、新しいものが生まれる予感があります。

続きまして「壬寅(みずのえとら)」はどのような意味があるのでしょう。

「壬」の文字が意味するのは、“妊”という文字に通じて、厳しい冬の寒さに耐えて蓄えた陽の気で、次の代の基礎を固めている様子といわれます。

イメージとしては、種から発芽した芽が土の下で膨らみ、土が盛り上がった様子です。

また、「壬」は十干の9番目にあたり、生き物の成長サイクルに当てはめますと、次の命を育むための準備をする時期といえます。

一方、「寅」は十二支の3番目で、新しい生命の誕生の時期。

「寅」の文字は、“螾(ミミズ)”に通じ、春の胎動の様子を表しています。

暖かくなった春先にミミズが土の中で動き始め、発芽を促し、秋の豊穣へと繋がるイメージです。

冬が厳しければ厳しいほど、春の陽気に包まれた発芽は力強く、新しい生命の誕生を予感させてくれるのが、「壬寅」の組み合わせといえます。

長かったコロナ禍の自粛生活から生まれた「新しい生活様式」に期待が持てる1年になりそうです。

~十二支のお話~

ここで、皆様にも馴染み深い「十二支」に関して少し掘り下げてご紹介したいと思います。

十二支の概念というのは、もともと古代中国紀元前の殷から戦国時代にかけて確立された天文学に基づく“暦(れき)”が起源といわれます。

天空を12等分して、年や月などの周期的な時間の流れを表す体系を、より広く周知するために身近な動物をあてはめたのです。

つまり、それまで記号で表していた「十二支」に「動物」を割り当てることで、一般庶民の理解を深め、普及させることが狙いでありました。

より分かりやすく説くために、その動物を割り当てた物語を広めました。

その物語の内容は、長い歳月をかけて口伝えで広がるうちに、微妙に変化し、諸説あるようですが、本筋は変わらないようです。

十二支を動物に割り当てた物語はこんなお話です。

大昔のこと。

神様が動物たちにお触れを出しました。

「元日の朝、新年の挨拶に私の元へ出向け。一番から十二番目までに来たものを1年間、動物の大将にしてやろう」と。

それを聞いた動物たちは、元旦を心待ちにします。

ネコはネズミから「挨拶に行くのは、1月2日の朝だよ」と聞いていたので、それを信じて出発しませんでした。

そして元日の朝、日が昇る前に、動物たちは一斉にスタートしました。

歩くのが遅いことを自覚していたウシは、夜の暗いうちに出発。

そのため、新年の太陽が昇った時に一番に現れたのはウシでした。

しかし、神様のお社の門が開くと同時に、ウシの背に乗っていたネズミがいち早く一番で到着。

実は、牛小屋の天井で牛の身支度の様子を見ていたネズミが、出発の際に、ウシの背中にピョンと飛び乗っていたのでした。

こうして、ウシは二番となり、トラ、ウサギ、リュウ、ヘビ、ウマ、ヒツジと続きました。

また、挨拶に向かう途中、サルとイヌが大喧嘩を始めたので到着が遅れ、その仲裁に入ったのがトリということで、サル、トリ、イヌそして十二番目に到着したイノシシを最後に、十二支の順番が決まったというお話です。

ネコは嘘を教えたネズミを恨んで、今でもネズミを追い回し、

十三番目に到着したイタチは、何度も神様にお願いして、みんなに内緒で、月の最初の日を“つ・イタチ”と呼んでもらうことになった、カエルも参加していたが、途中でヘビに呑み込まれた、という話も寓話として伝わっています。

十二支は古代中国から日本に伝わったものなので、十二支があるのは、中国と日本だけと思われがちですが、実は、韓国、台湾、チベット、タイ、ベトナム、ロシア、モンゴル、ベラルーシ、ブルガリア、トルコ、インド、アラビア、イランなどにも十二支はあり、それぞれの国によって十二支を構成する動物が微妙に異なっています。

長くなりますので、このお話はまたの機会に

~まとめ~

辛く厳しい冬はいずれ終わり、暖かい春が来る!

冬が厳しいほど、春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれる

令和4年は、そのような期待が持てる一年になりそうです

ただし、「五黄土星の壬寅」は、世界全体の一年間の運勢になりますので、個人の運勢の巡り合わせや相性によっては、期待通りの年になるかどうかは、また別物といえます。

春の胎動が大きく花開くためには、地道にコツコツ自分磨きを行い、実力を養うことが肝要です!

しかしながら、どう頑張っても「気」が良くならない、元気が出ないという場合は、厄年や悪い星回りが作用している可能性もございます…

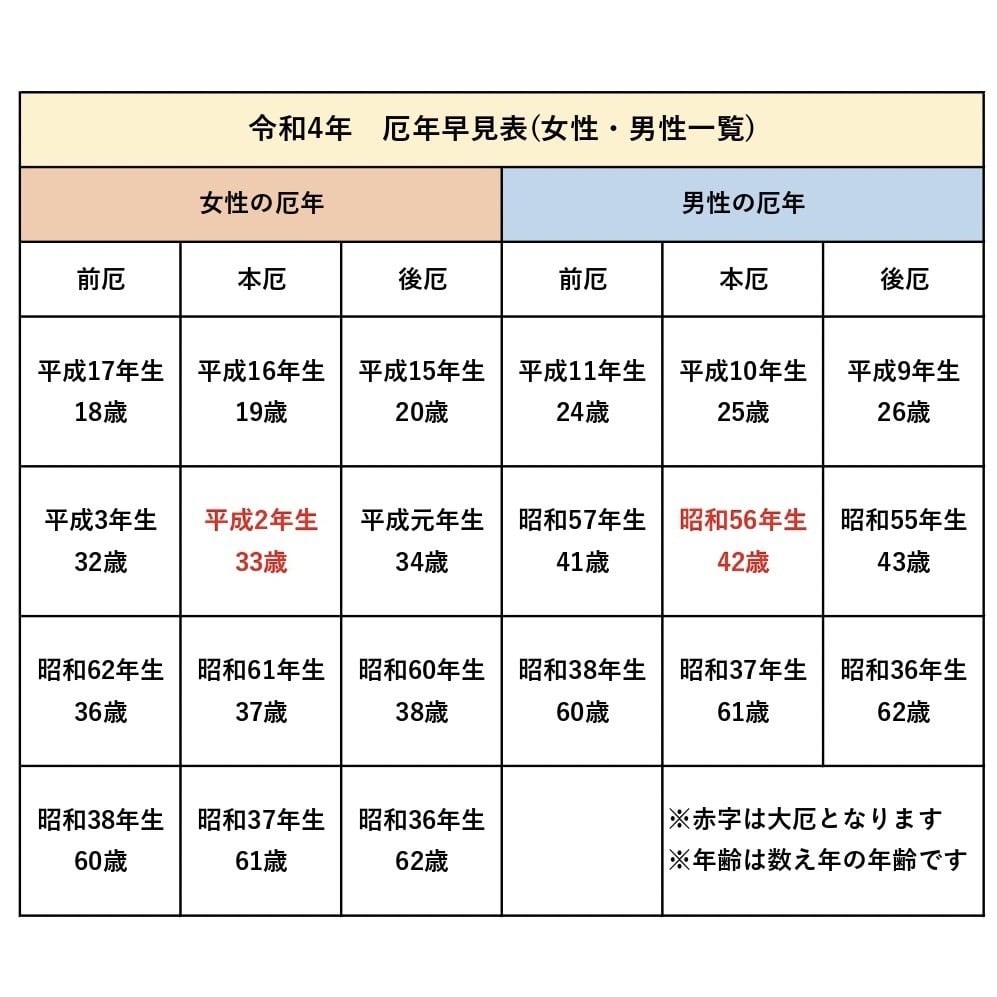

令和4年が厄年に当たる方は、添付の「令和4年の厄年早見表」をご参照くださいませ!

厄年の方の「厄除けの御祈祷」や九星気学で悪い星回りに当たる方の「悪星退散の御祈祷」などのご相談は、青柳寺までお気軽にお問い合わせください。

御祈祷を受けられた方には、仏様・神様の魂を込めた「特別祈祷木札」と、お財布などに入れて肌身離さず持ち歩ける「御守」をお授けいたします。

有名なお寺や大きな神社で流れ作業的に受ける御祈祷ではなく、皆様一人ひとりの心に寄り添った御祈祷を目指しております

それでは、来る新年が皆様方にとって幸多き一年になりますよう、心よりご祈念申し上げております!